日本の神話・古事記の情報発信サイト

ゆかりの地巡り

投稿日:2025/04/19 最終編集日:2025/04/22

▼もくじ

はじめに

こんにちは!神武天皇最推し、古代史大好き、げぴこです。

日本の初代天皇・神武天皇の足跡を辿って行くシリーズ第4弾です。よろしければお付き合い下さい。

前回の記事では高千穂宮から出発した神武天皇が肝属平野に進出するまでの伝承地を(地方誌に載っている考察も含めて)紹介しました。

(前回の記事です!未読でしたらぜひ!)

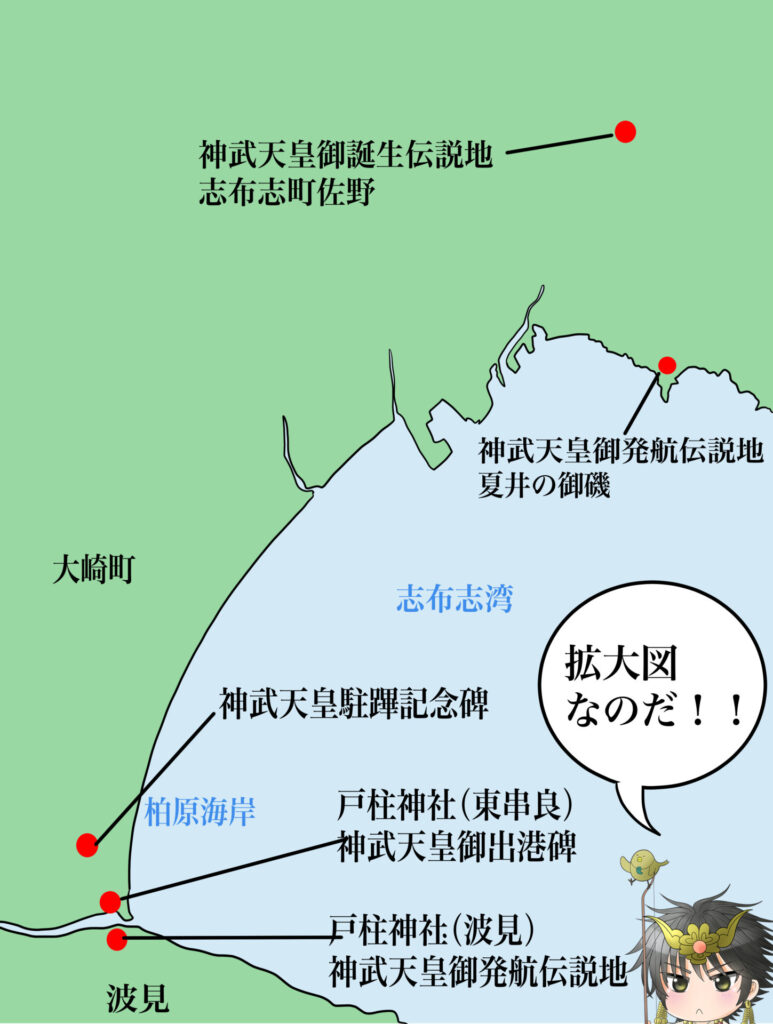

今回は、波見港より御発航された神武天皇の足跡を、志布志湾沿いに残る伝承地を中心に紹介したいと思います。

2つの神武天皇御発航伝説地

神代並神武天皇聖蹟とは、紀元2600年記念事業として鹿児島県が指定した神代三代と神武天皇に関する旧跡です。

肝属川が志布志湾に出る河口近くに波見公園があります。

公園の階段を上がりきった権現山中腹の花崗岩の上に、聖蹟の一つ「神武天皇御發航傳説地」と書いてある記念碑が建立してあります。

以前の記事でもお伝えしましたが、この地域に伝わる伝説によると神武天皇は肝属郡肝付町宮下付近で御誕生され成人されたと言われてます。

更に成長された神武天皇は軍船を造り、衣料・食料・武器などを積み込み、肝付平野の豪族達を従えて乗船されたとあります。

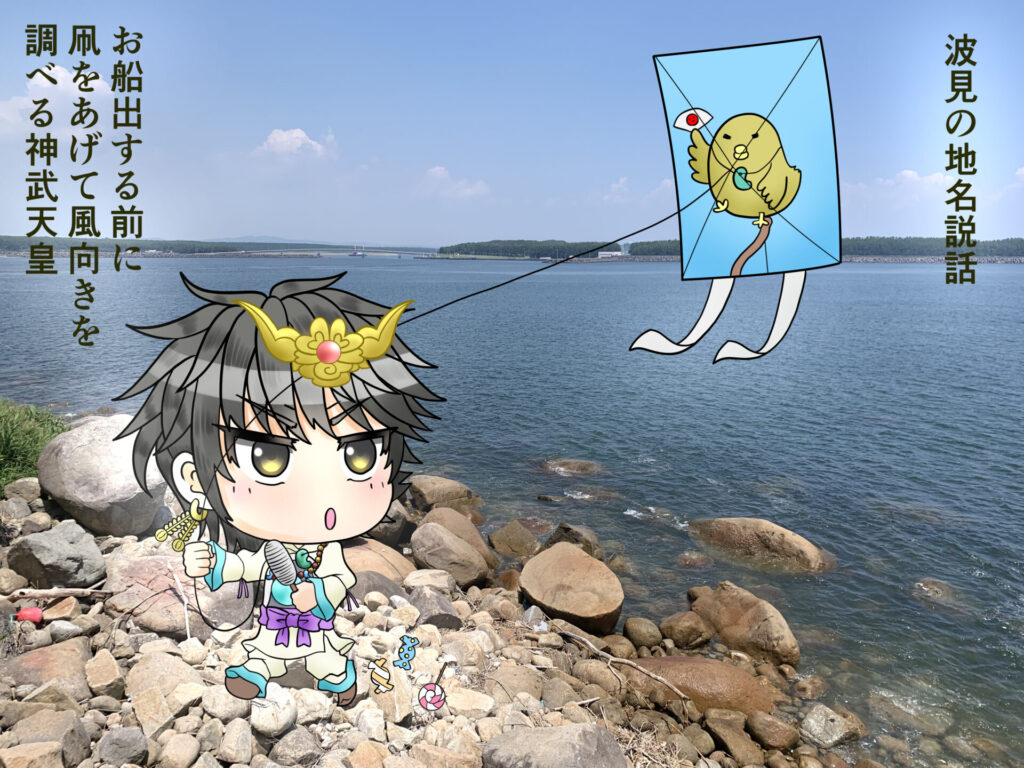

また「波見(はみ)」と言う地名はここの川口港から出航する前に必ず凧を揚げて風向きを調べたらところから付けられたと伝えられています。

記念碑のある公園のすぐ下に戸柱神社が鎮座していましたが、この神社では神武天皇関連の伝承は確認出来ませんでした。

以下、波見の戸柱神社由緒。

鹿児島県神社庁HPより

創建年代不詳。高山宗社豊受神社の摂社と伝えられ、毎年六月晦日に宗社より神輿がお出でになり、神楽が奏される古来の式であった。諸人は、この神事を名越の浜下りと称した。

同じく志布志湾河口近くの高みに、先程紹介した記念碑と丁度向かい合うかの様に「神武天皇御出航碑」と刻まれている記念碑が建立してあります。神代並神武天皇聖蹟の一つですね。東串良町に鎮座する戸柱神社に至る階段を登って境内に入り、向かって右側にあります。

神武天皇が大和地方平定のため、柏原の港より御出航されたという言い伝えがあり、その御発航記念として石碑が建てられたそうです。また当地で軍船を進める為に軍議を開かれたとも伝わっています。

また鹿屋市史によるとこの「柏原」の地について興味深い事が書いてあります。

やがて大和地方を平定して天皇に即位された場所を、故郷を懐かしんで「橿原」とされたと考証する人がいるそうです。

更に一尋舟を志布志湾沿岸では「チョロ(猪牙舟)」と称し、他の地方では「テンマ」と言います。瀬戸内海や和歌山県下で神武天皇の伝説があるところでも「チョロ」と呼んでいる所があるそうです。

肝属平野の地名は、大和地方に五十余か所もあり、故浜島中佐の研究によると、故郷が懐かしく地名を故郷になぞらえて付けられたのかもしれないと言われています。

因みに余談ですが、宮崎県延岡市吉野町に鎮座する神武天皇の長兄・五瀬命とその妃神を祀る水谷神社の由緒にも吉野をはじめ、近隣の三輪・高野(たかの)などの地名は大和の国へ移られた神武天皇ご一行が、故郷を偲んでかの地に付けられた地名であるとしています。

鹿屋市史には更に、神武天皇一行は3月1日出航、大崎の高浜港に停泊し、ここでまた増員して15日頃出帆、志布志に16日到着されたとあります。

これらの地方ではその日を記念して海岸に出て武運長久を祈念する様になりました。現在では花見行事の1つになっているそうです。

一行は日向灘を北上して宮崎県の美々津港に入り、しばらく滞在されたとされています。

天皇のご命日は4月3日で肝付地方では「しんがにち」と言って天皇を祀る神社ではこの日を例祭日としています。

日本書記では神武天皇が崩御された日を皇紀76年春3月11日(BC585年)と記載してありますが、この地方では違う日付けが伝えられているのですね。

かなり具体的な神武天皇の同行が伝承されている辺り、この肝付地方と神武天皇伝承の結びつきの強さを感じてしまいます。

境内に入って左側に戸柱神社が鎮座しています。

御祭神は素盞鳴命、八衢比古命、八衢比賣命です。

由緒によると創建は不肖とされていますが、一説によれば、神武天皇御東遷の際、準備発航の地である新川西字田畑の降神山(皇神山)に航海安全を祈って創建され、約千年前に当地へ遷座されたと言います。

波見と東串良の方にそれぞれ戸柱神社と記念碑が配置してあるんですね。

この戸柱神社はトカラ列島、薩摩半島と大隅半島の海岸沿いにのみ分布しており、内陸部には見当たりません。

『鹿児島民俗』鹿児島民俗編集委員会 (鹿児島民俗会 1975年)によると、戸柱神社は祇園信仰(天王信仰)」にもとずく神社で、海上安全の神様であるとしています。

祇園信仰は平安時代初期に牛頭天王、武塔天神、スサノオノミコトが習合合体して成立した信仰で、疫病退散、海上安全、商売繁盛の神徳があるとされています。

戸柱神社は祇園信仰の中から特に海上安全という神徳を強調した神社で、多くは港湾の入り口付近に立ち、港を出入りする船の海上安全を守っています。また、最南端のトカラ列島の宝島は戸柱神社の南限で、祇園信仰の南限ではないかと記載されてあります。

海上安全を願う信仰が、当地を御発航された神武天皇の伝承と結びついたのかもしれませんね。

あくまでもこの『鹿児島民俗』では戸柱神社は祇園信仰に基づく神社であると紹介してあるのですが、ふと考えてしまいます。

少し話が脱線しますが、神武天皇の祖父・彦火火出見尊と海神の娘・豊玉姫の出会いや彦火火出見尊と兄・火闌降命(海幸彦)との対決の神話は、インドネシアやメラネシア方面の説話に源流があると言われています。きっと海を越えて南方よりトカラ列島も通って九州南部に伝えられた説話なのでしょうね。

改めて南九州は南方から文化や人が入ってくる際の玄関口であり、神武天皇伝承の背景には南の流れを汲む要素が多分に含まれているんだなと思いました。

戸柱神社がトカラ列島にも分布している事から、ふとそんな事が頭をよぎりました。

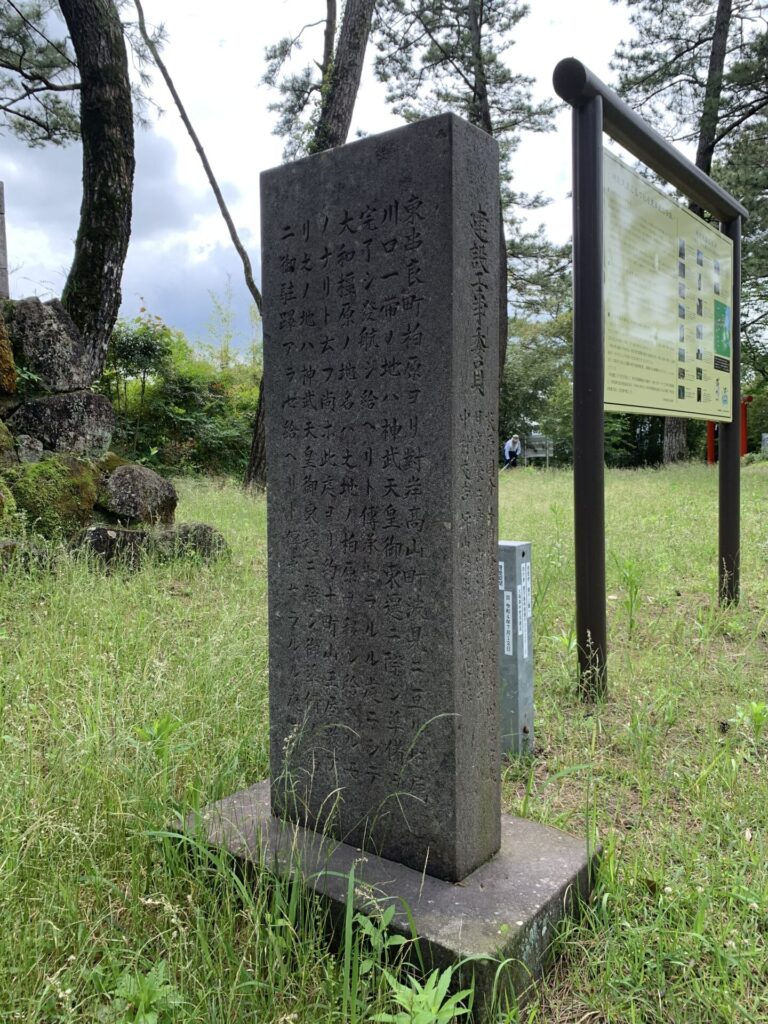

神武天皇が御東遷の際に準備する為に駐蹕された場所であると伝わっています。それを記念して「神武天皇駐蹕記念碑」が建立してあります。

夏井の御磯

志布志の舊家(旧家)坂元家に「神武天皇は志布志夏井の御磯からお船出になった」と言う口伝があります。それを記念して「神武天皇御発航伝説地夏井御磯」が建立してあります。

志布志湾岸沿いに神武天皇がお船出されたと言う場所が複数伝わっているんですね。神武天皇のお船出と言ったら宮崎県の美々津港が有名だと思っていて、鹿児島県にもこんなに沢山のお船出の伝承地がある事は深く勉強してみるまで知りませんでした。

神武天皇のお船出の伝承地が鹿児島か宮崎か…どちらが本来的な伝承かは私が判断出来る事ではありませんが、ぜひ次世代に継承していきたい非常にワクワクする楽しい伝承だと思います。

志布志町佐野(三野)

また志布志町佐野(三野)にも神武天皇御誕生伝説があります。また「大昔天から高神様がお降りになった」とも、「佐野を白馬に乗って通ると神様に落とされる」とも伝えられていて、非常に神聖視された場所なんですね。

神武天皇と亀石

ここまで神武天皇が波見→柏原→大崎→志布志の軍勢を次々に加えて海岸沿いに移動され、そこから宮崎、美々津に至ると言う流れを紹介して来ましたが、末吉郷土史にはそれとはまた流れの違った珍しい話が載っているので紹介したいと思います。

末吉郷土史より引用

川田藤助氏は「神武天皇は、都島(都城)の城山の所に居られたので、御東征の時には、都城から末吉を通過して、志布志に行かれた」と言っていた。

又湯野之尻の太鼓橋(今はコンクリート橋になっている)の上流に、今は跡はないが以前(大正初期頃)は井堰があり、その少し下流に「亀の岩」という自然石で亀の形したのがあった。神武天皇は御東征なさる時、この亀の岩を見て、亀の頭が下流即ち東を向いて居れば、東征し、上流即ち西を向いて居れば、ここに住居されてここを都にされるつもりであったといわれる。所が亀の頭が下流を向いていたので、御東征なさったのだという。この湯之尻の川は、その後川底があがって、今は井堰もなければ「亀の岩」も埋まって見えなくなった。高原篤行、川田藤助氏等は「亀の岩」を見たといっていた。

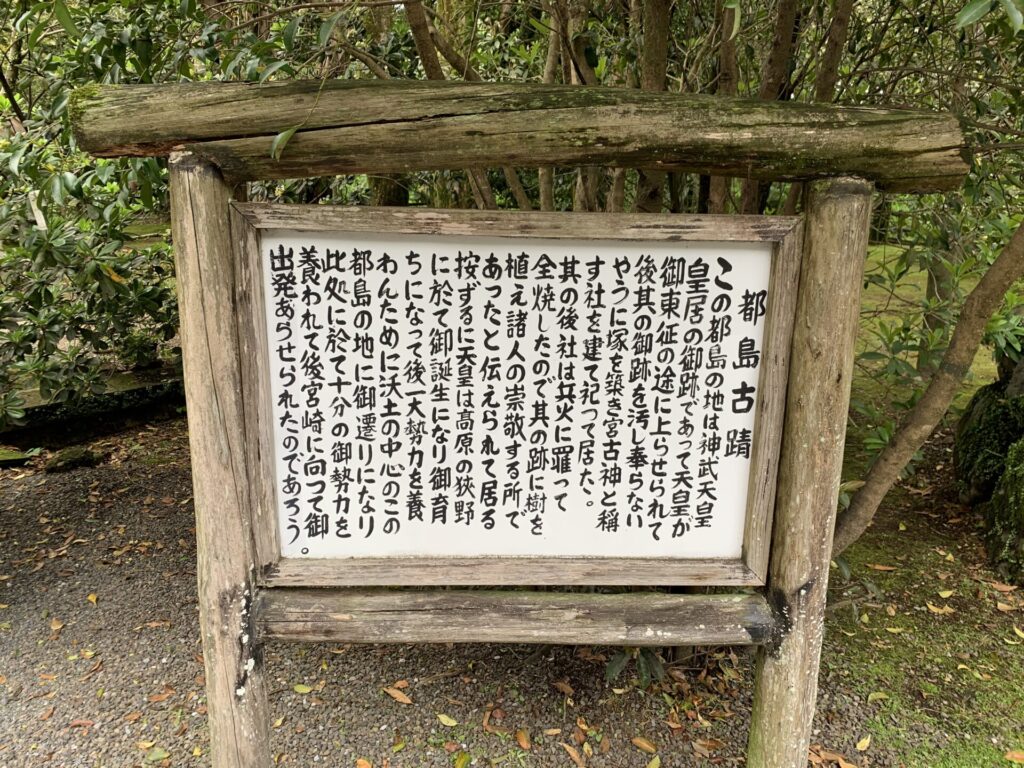

この末吉郷土史に出てくる「都島」ですが、宮崎県都城市都島町には神武天皇が宮を営んだ跡地に建てられたとされる狭野神社が鎮座していています。

狭野神社案内板より

都島古請

この都島の地は 神武天皇皇居の御跡であって 天皇が御東征の途に上らせられて後其の御跡を汚し奉られないやうに塚を築き宮古神と稲す社を建て祀っていた。其の後社は兵火に罹って全焼したので其の跡に樹を植え諸人の崇敬する所であったと伝えられて居る。按ずるに天皇は高原の 狭野に於いて御誕生になり御育ちになって後一大勢力を養わんために沃土の中心のこの都島の地に御遷りになり此処に於いて十分の御勢力を養われて後 宮崎に向かって御出発あらされたのであろう。

神武天皇は宮崎県高原町の狭野で御誕生され、その後一代勢力を養う為に肥沃な土地である都島の地にお遷りになり、十分な御勢力を養われて宮崎(美々津)に出発され、天皇が宮を営まれた都島の地にその後、社が建てられたという事ですね。

この末吉郷土史の話と照らし合わせてみると御誕生地が宮崎県高原町、宮居が都島、そこから末吉(曽於市)を通過されて志布志に行かれてお船出されたと言う流れになります。

肝付に伝わる神武天皇の伝承とは御誕生の地も宮を営んだ地も異なりますが、最後は志布志に行かれると言う点では共通しているのですね。

私は神武天皇は神話と歴史の架け橋的な存在だと考えていて、ほぼ神様に近い人物であるが故にその土地によって沢山の流れの異なった伝説が存在するんだなと思いました。

その土地の人達の思いの分だけ伝説が生まれ、紡がれていく…引き続き出来るだけ多くのまだ知られていない伝承を掘り起こして行きたいです。

しかし、古代の人物あるあるなのでしょうか。東征をするか?それともこの地を都にするか?という重大な事を亀の岩の頭の向きで決めてしまおう!と言うのが何とも現在人の私から見たらどこかユーモアを感じてしまいます。

まとめ

以上、波見港より御発航された神武天皇の足跡を、志布志湾沿いに残る伝承地を中心に紹介しました。

神武東征シリーズの記事も今回で4回目となります。

鹿児島県肝属郡肝付町で御生誕、そこで幼少期を過ごされ、その後祖父が営んだ霧島市にある高千穂宮で東征を決意、肝付平野へ進出して勢力を更に蓄えられ、波見港より御発航された神武天皇。その足跡を4回に渡って紹介して来ました。

これで鹿児島県に残る神武天皇の記事は一旦終わりとなります。

次の記事からは宮崎に伝わる神武天皇の伝承地を紹介して行きたいと思います。宮崎には宮崎で、神武天皇が御誕生された史跡や宮を営まれたと伝わる場所があるので引き続きお伝えしていけたらと思います。

ここまで読んでご覧頂きありがとうございました。

参考文献

『日本書紀 現代語訳』宇治谷孟 (講談社学術文庫 1988年)

『古事記(上)全訳注』次田真幸 (講談社学術文庫 1977年)

『古事記(中)全訳注』次田真幸 (講談社学術文庫 1980年)

『鹿屋市史 上巻』鹿屋市史編集委員会 (鹿屋市 1967年)

『鹿児島民俗』鹿児島民俗編集委員会 (鹿児島民俗会 1975年)

『末吉郷土史』末吉町(ほか) (1957年)

『神武天皇聖蹟御降誕地御発航地に関する研究』紀元二千六百年鹿児島県奉祝会 編(紀元二千六百年鹿児島県奉祝会 1939年)

ゆかりの地巡り一覧へ